AI技術と農園芸

野菜栽培方法などをインターネット検索すると、驚くほどの情報を確認できます。栽培方法を動画配信するサイトをはじめ、肥料、農薬、資材など各メーカーの製品紹介、種苗メーカーからは新品種紹介など、最新情報が飛び込んできます。

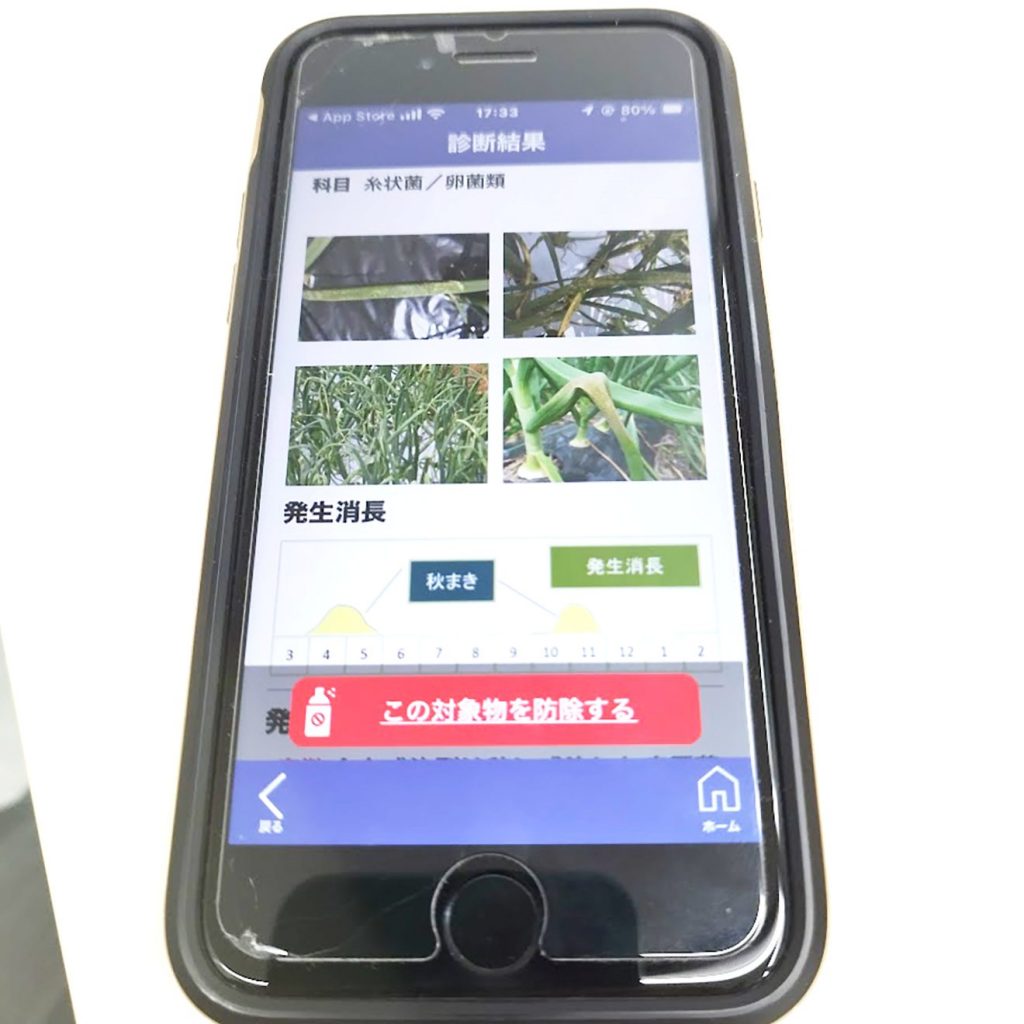

30年前までは、病害が発生すると、持ち込まれた病斑の葉を顕微鏡で確認し、分厚い農業技術書から答えを引っ張りだし、薬剤対応を行っていました。現在は、病斑をスマートフォンで撮影するとAIが判断し、病気を特定してくれるので、スピーディーに結果が判明します。たいへん便利になりましたね。

ただし、現在の情報化社会に私自身は少し違った考えを持っています。それは、いろんな県や地域で栽培講習を行っていますが、多種多様な問題や相談をたくさん受けます。そこで、ネット情報とは違うのは、例えば栽培に関しての問題に対して「結果には必ず原因がある」ということ。これは、アナログ的ですが、現場でしか判断できません。

例えば、立派なハクサイの収穫はできたが、芯の白い茎に黒い斑点が多数発生し、見た目が悪いと相談を受けました。一見すると病害にも見えますが、実は生理障害による「ゴマ症」。

考えられる原因は「気温が高かったり低かったり、肥料が多すぎたりといった栽培環境のストレス」や「土壌成分や気温などの影響」で、症状は白菜の葉に、多数の黒い斑点が発生しやすくなります。結球開始の後期に発生し、外葉に近い葉ほど多く見られ、表面を洗い流しても取れない。この現象は、カビや病気、傷みではなく、黒い斑点はポリフェノールです。ポリフェノールは色素や苦味、渋味の成分で、ほぼ全ての植物に含まれており、食べても問題ない抗酸化物質です。

ネット上では、発生原因や状況などは調べることができますが、問題はここからです。原因など判断したあと、どのように処方していくのか。ここは、生産者と向き合って対話が重要です。いつハクサイの種をまいたのか、どんな肥料をどのくらいの量を畑に入れたのか。

どんな天候状態だったのか、土壌は粘土質だったのかなど、しっかり聞き取り、今後の対策法を検討しなければなりません。現場でしか得ることのできない情報がないと、適切な対応策は難しいと考えます。

ただし、今後、農園芸界にもAI技術が急速に進化し、大容量の情報が蓄積されていくと、必要な項目を入力するだけで、適切な生育診断してくれる時代もそう遠くはないでしょうね。後継者不足、高齢化、人手不足など大きい問題を抱えている農業界にもAI技術の有効利用が重要でしょうね。

農業界も土地を集積させた大規模経営に伴って、ドローンを使った防除や全自動で土を耕すトラクターなどAIを駆使したスマート農業化も進んでいくでしょう。

一方、「苗代半作-よい農作物を得る心得で、まず種子を選ぶこと、次に適当な肥料を施すこと、手入れを十分にすること」の意味や「秋の夕焼け鎌をとげ-晴予報」など天候をあらわす語句は、昔から五感を大切にする農業の財産でもあると言えます。

今後、進化するAI技術も活用するとともに、天気や風、光、土の香りなどを大切にし、地域農業をしっかり守っていくのも、私たちの役目かもしれませんね。

(シンジェンタジャパン・アグロエコシステムテクニカルマネジャー 古藤俊二)

=糸島新聞ホームページに地域密着情報満載

※糸島新聞紙面で、最新の連載記事を掲載しています。