急速に社会が変化し、地域の伝統継承が難しくなる中、次世代へと伝統をつなごうとする活動が糸島市内で広がっている。山あいの川原集落では、担い手が失われつつある神事を記録に残す取り組みが始まり、志摩中学校では糸島農業高校生と共に3年生が伝統野菜「芥屋かぶ」の栽培に挑戦した。伝統行事や食文化など、地域の歴史を未来へつなぐ試みが各地で芽生えている。

伝統を記録に残す

川原集落 熊野神社

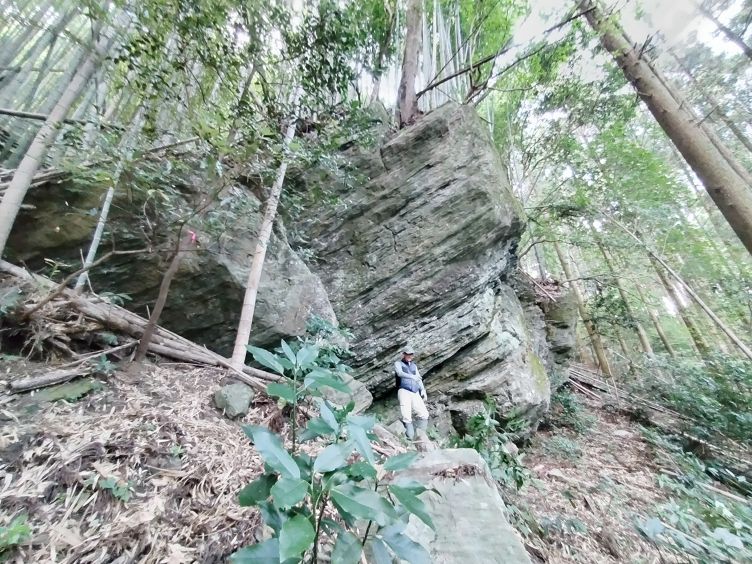

糸島市怡土校区の川原集落(約40世帯)は、脊振山系に抱かれた山林の多い地域。集落内の熊野神社の神事を代々守り伝えてきたが、近年は高齢化が進み、担い手のほとんどは60代以上となり、伝統継承に危機感が広がっている。そうした中、神社総代や有志住民らが「これまで口頭で伝わってきた伝統行事をせめて記録に残そう」と立ち上がった。第一歩として、かつて信仰の起点となった「権現岩」を訪れ、位置を確認する取り組みが行われた。

7日、熊野神社に住民約10人が集まった。集落最上部にある神社のさらに上の斜面には、神社の由来となった岩があると伝わる。神社から登る道はやぶと化していたため、軽トラックに分乗し、林道を経由して岩の上方から下るルートを取ることに。標高460メートルの尾根から、ガードレールを越えて急斜面を約100メートル慎重に下ると、ようやく「権現岩」にたどり着いた。

岩は高さ約10メートル、斜面から屋根のように張り出し、人が雨宿りできるほどの空間をもつ。古くから集落の守り神として信仰されてきたという。

住民たちはGPSで位置を記録し、曲淵和彦神社総代(73)の合図で静かに祈りを捧げた。

曲淵さんは「山付きなので米はおいしく、水も豊か。皆が親戚のように暮らすこの集落が今後も続いてほしい」と胸の内を語る一方、「行事を伝える若い世代がいないのが現状だが、一時的に途切れても、いつか若い人が戻ってきた時に、地域の伝統行事を知る参考になるものを残したい」と思いを込める。

集落の伝統を記録する試みは、始まったばかりだ。

「芥屋かぶ」栽培に挑戦

糸農高生から志摩中生へ

糸島市志摩の志摩中学校で19日、糸島農業高校の生徒をゲストティーチャーに迎え、同校3年生が伝統野菜「芥屋かぶ」の種まきを行った。地域の資源を生かした起業家教育の一環で、高校生から中学生へと伝統継承の輪が広がった。

この日まいた種は、芥屋地区で長年芥屋かぶの栽培を続け、伝統をつなぐ活動に取り組む東紀子さんから受け継いだもの。芥屋かぶを研究する糸島農業高校・地域イノベーション部の生徒9人が指導にあたった。中学生たちは高校生の助言を受けながら、畝に丁寧に種をまき、土をかぶせ、保湿用のもみ殻をまく作業を進めた。

志摩中では、生徒が農作物の生産・販売を手がけるための模擬の会社「志摩レンジャー」(水﨑里桜社長)を立ち上げ、その活動を通して起業家教育を実践。生産部に所属する3年生約60人が年間を通して農作物栽培に取り組み、今年は、芥屋かぶを主力商品とする。

志摩中校区内の引津小学校でも以前から芥屋かぶの種まき交流を行っており、今回の取り組みは、引津小出身の生徒が「給食で芥屋かぶを食べた記憶がある」と話したことをきっかけに発展した。

生産部部長の坂口虎太郎さんは「500株の収穫を目標に、水やりや草取りなど手入れに力を入れる。芥屋かぶ特有の紫色に育てたい」と意気込みを語った。糸農の生徒たちも「手入れをがんばって、伝統の芥屋かぶを若者が引き継いでいこう」と呼びかけた。

(糸島新聞社ホームページに地域情報満載)