労働災害を丁寧に調査

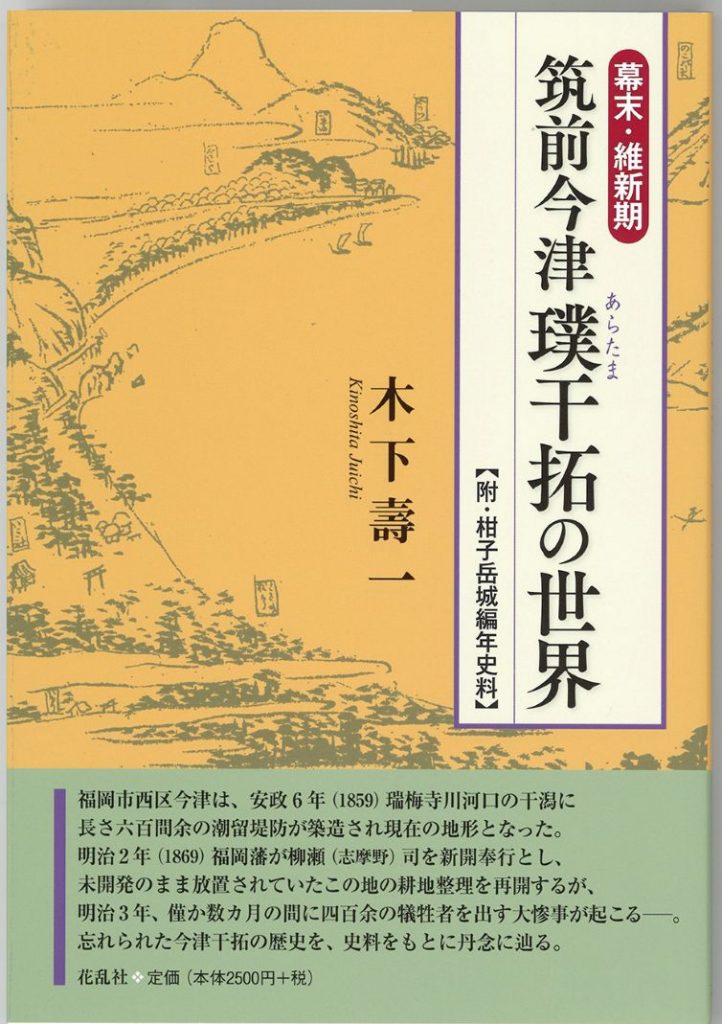

木下壽一氏の「璞干拓の世界」

瑞梅寺川の河口に位置する福岡市西区の今津にはかつて、広大な干潟が広がっていた。「幕末・維新期 筑前今津 璞(あらたま)干拓の世界」(花乱社刊)は、この地域の干拓事業の歴史と影響を詳細に描いた一冊となっている。著者の郷土史家、木下壽一氏は、「明治3(1870)年、今津璞新開の耕地整理で犠牲者が401人にも上る惨事が発生した。近代初頭の筑前の最大規模の労働災害でありながら、その実態は解明されていない」とし、地域に残る貴重な史料と関係者の証言を丁寧に調査。風化しつつある郷土の歴史を後世に伝えるため、長年を費やした労作を完成させた。

本書は、安政6(1859)年の「璞堤防」築造に始まり、明治初期までの干拓事業の進展と挫折を多角的に記録している。注目すべきは、明治2(1869)年に福岡藩が試みた耕地整理事業。当時、貧困に苦しむ人たちを救済するために計画された同事業は、藩内から約千人が集められて行われたが、1870年には疫病や過酷な労働環境により、401人の尊い命が失われた。

璞干拓に関わる惨劇の記憶は、現在も地域に残る供養塔に刻まれ、毎年の慰霊祭を通じて記憶されている。木下氏は「見聞略記」や「安政六年己未日記」などの貴重な一次史料をつぶさに精査し、過去20年以上にわたる研究を基に本書をまとめた。研究の過程で、地域住民や関係家からの協力を得て、文書の翻刻(崩し字で書かれた原文を読みやすくすること)や写真撮影も含めた考証を実施している。

本書の最大の特長は、地域の歴史と記憶を未来へ継承する役割を果たしている点にある。木下氏は、安政6(1859)年の堤防築造から、明治末期の耕地整理計画としゅん工までの概要のほか、明治2(1869)年に新開奉行に就任し、未開発のまま放置されていた堤防内の開発再開に乗り出した柳瀬(志摩野)司の生涯の光と影を考察。

時系列を基調とし、個別の出来事ごとに主要な史料を配置、関連する写真や図版を添えている。巻末には、柑子岳(こうしだけ)城に関する編年史料や、地域行事に関する記録も収録され、木下氏は「文書史料·遺構などの写真をできるかぎり掲げ、調査·研究の結果を率直に披露することを意図した」としている。

木下氏は1987(昭和62)年、糸島市(旧前原市)の元教師で近世史研究家の故由比章祐氏から郷土史の薫陶を受けた。由比氏に冨永計久家所蔵の「安政六年己未日記」に今津潟干拓についての記述があると示唆されたこと、そして自身が幼年期より家庭内で語り聞いた記憶が動機づけとなり、今津の干拓史の調査・研究をライフワークとしてきた。

「趣味を超えて、使命感みたいなものを感じて取り組んできた。この本が漢方薬のように5年、10年たって地域に染みわたっていけば、私はそれで満足」と木下氏。地元の歴史を深く知るためには欠かせない一冊であり、地域史や災害史の研究にとっても貴重な資料。

花乱社オンラインストアで入手可能。

2500円(税別)。

問い合わせは、同社=092(781)7550

(糸島新聞社ホームページに地域情報満載)