家畜ふん堆肥を米などの栽培に

SDGs 糸島農家の取り組み

気候変動・貧困・格差・資源枯渇といった世界的な課題に対して、全ての国が協力し、持続可能な社会を目指すSDGs(持続可能な開発目標)。その中でも、持続可能な農業の実現は、重要なテーマの一つとされている。こうした状況の中、耕畜連携や食品リサイクルなどを通じ、地域内で未活用資源を生かした有機堆肥の活用が推進されている。糸島で堆肥作りを通じて持続可能な農業を実践する農家を訪ねた。

小雪がちらつく2月初旬、糸島市二丈で米麦農家を営む百笑屋の堆肥舎では、切り返し作業が行われていた。ペイローダーと呼ばれる大型ショベルを使い、堆肥の山を少しずつ積み替える。黒々とした堆肥をすくいあげると、白い湯気がもやもやっと立ち上がる。「内部は発酵が進み60度を超えます」と同社の松﨑治久さん(39)。手に取ると、まるでカイロのような温かさ。湿り気のあるぱらりとした質感で、鼻を突くふん尿臭はなく、木くずや落ち葉のような甘酸っぱい香りが漂う。

圃場(ほじょう)内に設置された堆肥舎には、市内を中心に近隣の酪農5農場、養豚3農場、養鶏2農場から、おがくずやもみ殻と混ぜて一次処理した家畜ふん堆肥などが持ち込まれる。高さ1.5メートルほどの山に積み上げ、もみ殻や米ぬかなどを混ぜ、アンモニア臭を緩和する効果を持つ発酵促進剤「タヂカラ」を散布。さらに、2週間ごとに切返し作業を行い、酸素を供給しながら、約150日かけて年間1,300トンの完熟堆肥を生産している。

この堆肥の約6割は自家圃場で、米や麦の栽培に活用。また、近隣農家にも販売しており、水田やキャベツ、ブロッコリーなどの栽培に利用されている。

家畜ふん堆肥を提供している「(有)いきさん牧場」(糸島市二丈)の瀬戸富士夫さん(71)は、飼料として米粉や未利用のパンを粉砕したものなど、身近な資源を活用しながら年間2,200頭の豚を飼育。一次処理したふんの7割を百笑屋の堆肥舎へ搬入することで「ふん堆肥の適切な処理ができ、養豚業を支えてもらっている」とそのメリットを語る。

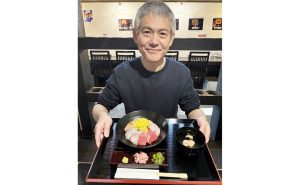

一方で、化学肥料とは異なり、堆肥の散布には手間がかかるほか、適切な施肥量の調整には経験が必要といった課題もある。こうした課題に対応するため、百笑屋では堆肥の成分分析や地力向上の効果を測定。また、市街地などでも手軽に使えるよう、堆肥を粒状に圧縮するペレット化事業にも着手している。「地域内の未活用資源を活用した製品を通じて、農のことをもっと身近に感じてもらえたらうれしい」と松﨑さんは笑顔を見せた。

SDGs未来都市に選定

~糸島スタイルで持続可能なまちづくりを~

糸島市は2023年度、国が持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向け、特に優れた取り組みを提案する自治体を選定し、国内外に発信することを目的とした「SDGs未来都市」に選ばれた。「地域力を生かした“糸島スタイル”の持続可能なまちづくり」と銘打ち、第2次市長期総合計画との整合性を重視し、同計画の目標達成とSDGsの達成を関連付けて推進していくという提案内容が評価された。

SDGs(持続可能な開発目標)とは、地球上の誰一人として取り残さないことを目指し、持続可能な社会を実現するための国際的な目標。15年9月の国連サミットで採択され、17のゴールと169のターゲット(解決すべき課題)で構成されている。

SDGsへの取り組みが進まなければ、貧困層や食料不足に苦しむ人々が増加し、社会不安や紛争のリスクが高まったり、雇用機会の減少や労働環境の悪化により、経済成長が停滞して格差が拡大したり、気候変動、海洋汚染、森林破壊などがさらに進行し、地球の生態系が破壊されるなど、社会全体の発展が阻害される悪循環が生じる可能性がある。

SDGsの達成には、国や企業だけでなく、個人の取り組みが不可欠であり、個人の意識改革と日々の行動の積み重ねが重要で、まずは関心を持つことから始めることが大切だ。

未来都市に選定された自治体は、国と連携しながら提案内容を具体化するために、3年間の「SDGs未来都市計画」を策定する。糸島市は同計画で、ごみの資源化率を21年の23.6%から25年に26%に引き上げるなど具体的な目標も掲げながら、2030年のあるべき姿を示している。

また「市内の小中学校でのSDGs教育の推進」や「地域コミュニティの維持・活性化」「人口減少地域対策」「空き家対策」など、持続可能な地域づくりに向けた取り組みが進められている。

市が全小中学校を取材し活動報告

「SDGs未来都市」の選定を受け、糸島市はSDGs認知・共感促進事業を展開している。市内の事業者、学校、市民団体などが実施しているSDGsを意識した活動を取材して記事化し、広く周知することで、SDGsへの理解を深めることが目的だ。

本年度は、市内全小中学校のSDGsに向けた取り組みを取材。各学校では「堆肥作り」や「海岸清掃」「福祉の体験授業」など、SDGsの目標達成に向けた活動が進んでいることが分かった。

SDGsに向けた各学校の取り組み

市担当者は「SDGsには多岐にわたる項目があるが、市内の子どもたちの活動を知っていただくことで、食品ロスやごみの削減など、自分にもできるSDGsに取り組んでいただくきっかけにしてもらえれば」と語る。各学校の取り組みは市ホームページで順次公開する予定。

※糸島市提供

※糸島市提供

(糸島新聞社ホームページに地域情報満載)