トマト栽培のプロに聞く

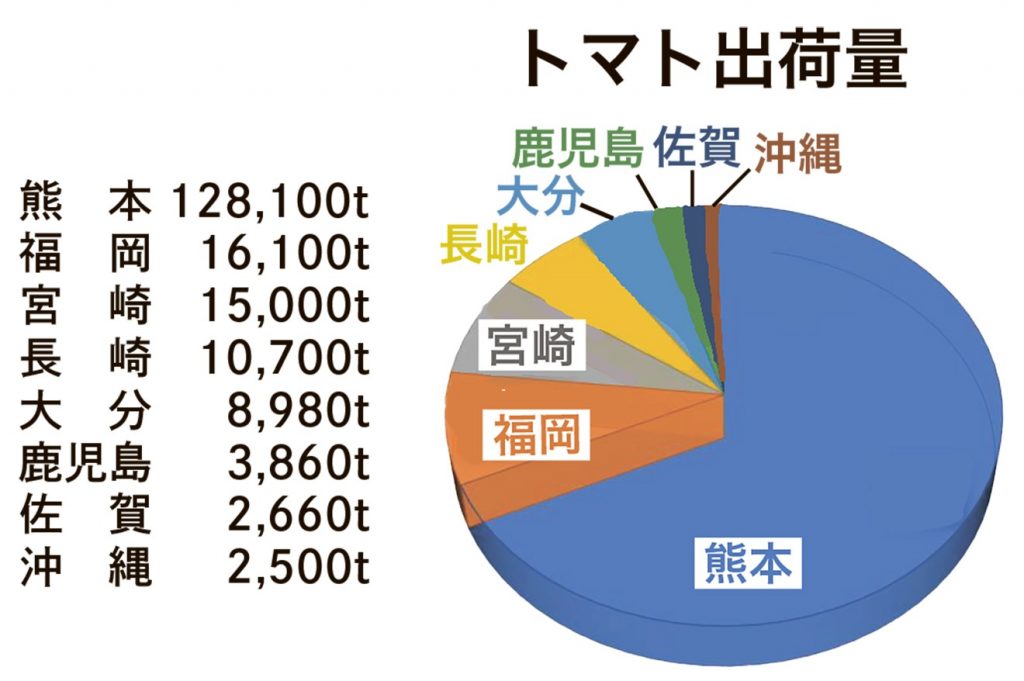

2023年の九州管内でのトマト出荷量(ミニ・加工含む)は、熊本県が12.8万トンで1位、続いて福岡県が1.6万トンで2位、宮崎県が1.5万トンで3位でした。10アール当たりの収量では、熊本県が10.8トンで最も多く、次いで福岡県が9.1トン、宮崎県が8.2トンと続いています。

熊本県は全国でもトップの出荷量を誇りますが、トマトの生産量が多い理由は

①1年を通じて温暖で日射量が多い

②海沿いの平野部から阿蘇の高原まで地形が多彩

③通年で安定的に出荷できる条件が整っている

ーなど。

また、平坦部は10月から6月、高冷地は6月から11月と、収穫時期が長くなっています。熊本県は「はちべえトマト」や「塩トマト」の栽培で知られる八代市がトマト生産の中心となっており、玉名市や宇城市も主たる産地です。

トマトがおいしく育つためには、太陽の光をいっぱい浴びることが大切ですが、湿気に弱いのが難点。熊本県はトマトにとって生育のための環境が整い、熟練生産者の情熱や日々進化する高い栽培技術があり、高い生産力を誇っています。

熊本県には及ばないものの、福岡県でも各地で、トマトが盛んに栽培されていますが、やはり日照条件がよい、うきは市や久留米市などで栽培がさかんですね。

今回は、地元糸島での礫耕(れきこう)トマト生産者、大櫛邦生さんに、栽培についてのコツをインタビューしてみました。

▼日照量確保のための下段の摘葉は重要

生育がどんどん進むと、下の方の葉は、古くなると光合成をしなくなり、栄養を使うだけになってしまうため、葉をとり養分と水分を実に回るようにします。下の葉を取ることで通気性がよくなって病気の発生を予防できます。トマトの実から下の葉は全部なくなりますが、トマトはしっかり大きくなるので大丈夫です。下葉が少し変色したり、葉の生育が元気良すぎたりしたなどの場合、思い切って摘葉し、すっきりさせましょう。

▼受粉を確実にすること

トマトは自家受粉植物で、普段は風や昆虫によって受粉します。確実に実をつけるには、花房を指で軽く弾くようにして受粉作業を行うと実つきがよくなります。

しかし、やみくもに花房を弾くのは問題あり。まずは花房が十分に開いてから。曇りや雨の日など空気が湿っていると花粉が出にくいので、カラッと晴れた日の午前中に行うのがベストです。また、トマト花の寿命は開花から3日間なので注意が必要です。あまり強くはじくと花が落ちてしまうので手加減は、重要ですね。

▼涼しい環境づくり

トマトは強い日差し(光線)を好む半面、比較的冷涼な環境を好みます。近年の夏季の高温乾燥は、病害発生度は低いものの、気温が30度以上になると、花粉が出ない。出ても活性が悪く受粉不良などの生育障害の原因となってきています。

なかなか、露地栽培では、気温のコントロールは難しいのですが、一つアクションを起こすとなると、夕方の時間帯を利用した「打ち水」でしょう。夕立も降りにくくなった昨今、トマトの外周に、軽く散水してあげてください。気化熱が生じ、夜温を少し低くしてくれるおかげで、トマトにとっては少しの休みとなるでしょう。ただし、降雨などでの過剰水分は特に嫌うので、株をアーチパイプと被覆資材で、雨除けしてあげてください。

4月4日は二十四節気の「清明」。春の花が咲き誇り、新タマネギやタケノコもおいしい季節。JAや園芸店などでは、いろんな品種のトマト苗が並び始めます。まずは、トマト苗をしっかり観察し、畑の準備に取り掛かりましょう。

(シンジェンタジャパン・アグロエコシステムテクニカルマネジャー 古藤俊二)

=糸島新聞ホームページに地域密着情報満載

※糸島新聞紙面で、最新の連載記事を掲載しています。