-

【糸島市】早朝の海で子どもら安全祈願

深江の川祭り 子どもたちによる安全祈願「深江の川祭り」が6日早朝、深江海岸で営まれた。川祭りは糸島市の深江地区で江戸時代から続くとされる海開き神事。川の神をまつり、海や川で事故がないよう安全を願う。 川と海での安全を祈る子どもたち 子ど... -

【糸島市】命と向き合う食育授業

中学生、網漁と調理実習 —二丈— 真夏の日差しが照りつける、糸島市二丈の深江観光ホテル前の浜辺で3日、福岡市の中村学園女子中学校の食育授業の一環として、漁業(地引網)体験が行われた。参加したのは同校1年生の23人。「調理して食べる」だけで... -

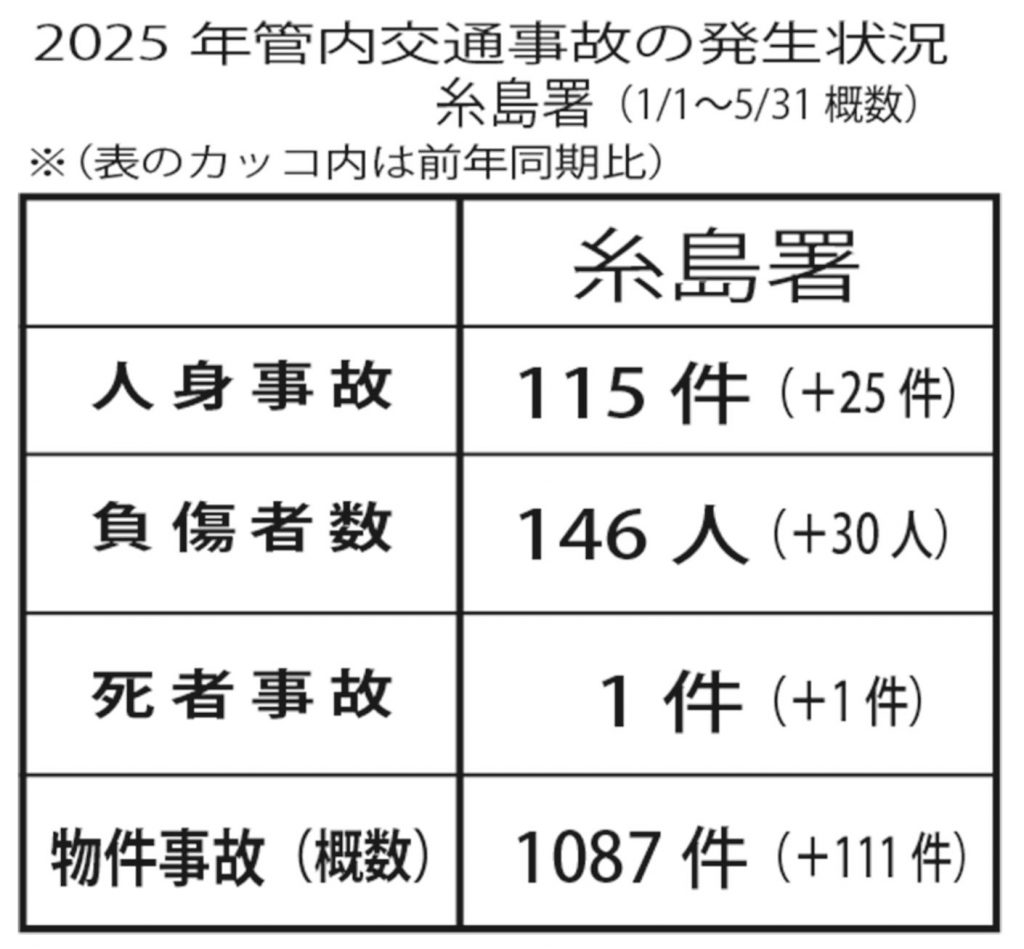

【糸島市】死亡事故が増加 飲酒運転へ警鐘

夏の交通安全運動 夏の交通安全県民運動が10日、スタートした。「飲酒運転の撲滅」などを運動の重点に、19日まで街頭キャンペーンなどが行われる。糸島署の新飼智晴交通課長に同署管内の交通事故状況を聞いた。 今年1月1日から5月31日までの交通事... -

【糸島市】“九大生が聞く!!ビジネス最前線 in糸島”

株式会社アクアグローバルフーズ㊦ 代表取締役 上野 慎一郎さん(41) このコーナーは、九州大学のインターン生が糸島エリアで活動している企業や団体を取材し、その魅力を紹介します。芸術工学府修士2年、北垣玲音が前回に引き続き、「濃厚みるくが... -

【糸島市】おけいこ先生の“健康イチバン”―キュウリで熱中症対策―

博多と言えば「博多祇園山笠」。15日の追い山笠に向け福岡の街が山笠一色になっていますね。山笠の時期に行事参加者が「食べてはいけない食べ物」があることをご存じですか? それは「キュウリ」。なぜキュウリを食べてはいけないかというと、切り口が... -

【糸島市】《糸島新聞連載コラム まち角》「あんぱん」と「フォレスト・ガンプ」

国民的人気キャラクター「アンパンマン」の生みの親、やなせたかしさんと妻の暢(のぶ)さんをモデルにしたNHKの朝の連続テレビ小説「あんぱん」。今田美桜さん演じるヒロインが、いつも元気よく走っているシーンがとても印象的だ。前向きな気分にさせてく... -

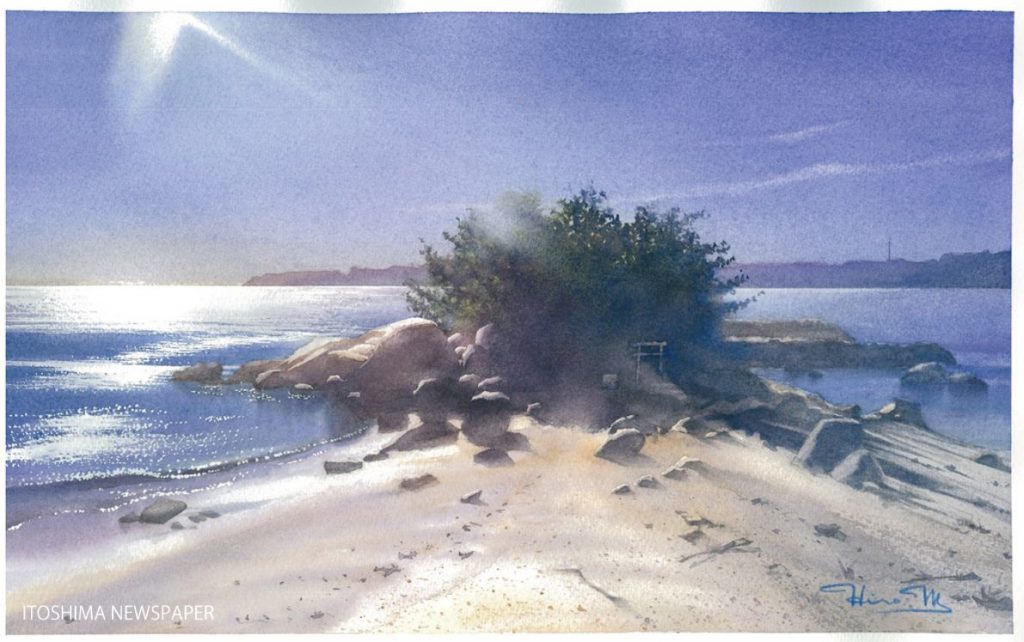

【糸島市】《水彩画 光る糸島》夏を迎えに

二丈浜窪の箱島 糸島半島を唐津方面に超えたあたりにある箱島という場所、江戸時代には竜宮城と呼ばれたりもした景勝地です。小さいながら神社もあり釣りのメッカでもありますが、近年明らかに観光目的で訪れる人が増えました。 空が青々とかまえ、それ... -

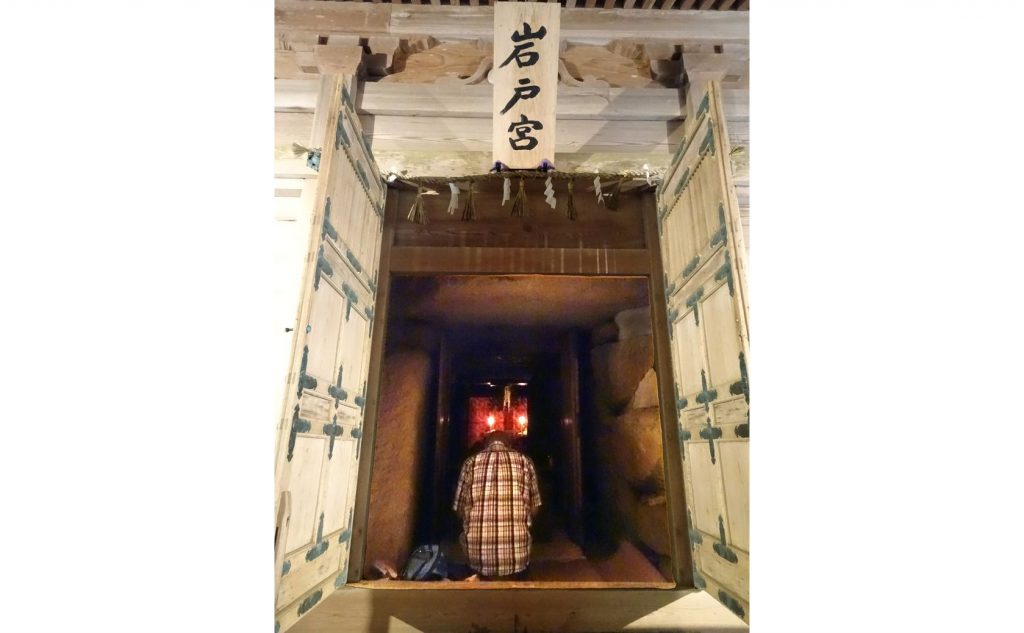

【糸島市】厳かに岩戸開く

櫻井神社 年に一度、糸島市志摩の櫻井神社(外山穰也宮司)の岩戸宮内にお参りできる岩戸開き神事が2日にあり、たくさんの人たちが参拝した=写真。 岩戸宮は古墳時代終末期(6世紀末から7世紀)の古墳の石室で、幅が3メートルほどもある大きな石... -

【糸島市】三雲で倉庫火災

けが人なし 4日午前7時51分ごろ、糸島市三雲の自営業の男性(60)方の倉庫から出火し、約83平方メートルを焼いた=写真。火は約20分後に鎮火。この火事によるけが人はなかった。糸島署によると、倉庫内には観葉植物の苗などがあったといい、同署などで... -

【糸島市】“読者の広場” 子どもらが平和テーマの劇上演へ

いとしまハローピースアクトは、糸島市や福岡市の子どもたちを中心に、毎年8月に平和をテーマにした劇を上演しています。平和劇では、子どもたちが自ら学び考えることで、戦争や差別の悲惨さ、平和の大切さを伝えています。 今年の公演は8月9日、糸... -

【糸島市】糸島釣り情報(長福丸 7/5)

7月5日(土) 〜夜イカ〜 糸島市志摩の岐志漁港17時出航!! 3日続けての夜イカ…夜でも暑いですね…この日もよくよくイカがあがってました。 〜釣り果〜釣られた方116杯!100杯超えは、2名!アベレージ80杯といいスコアでした!! Youtubeにも動画を掲載して... -

【糸島市】住居侵入容疑で 男を現行犯逮捕

糸島署 糸島署は5日、住居侵入容疑で糸島市前原駅南の無職の男(55)を現行犯逮捕した。 同署によると、男は同日午前3時ごろ、同市内の女性宅に侵入した疑い。人の気配に気づいて目を覚ました女性が、傍らにいた男を発見。男が逃げ出したため女性は... -

【糸島市】糸島釣り情報(長福丸 7/4)

7月4日(金) 〜夜イカ〜 2日に大量のイカが釣れまして…大好調!!本日も目指せ100杯越え!! 大小混じりでしたが、よくこの日もあがりました。ダブルヒットされたり、皆さん大忙し。楽しんで頂けました♪ 〜釣り果〜100杯超えが6名!釣れた方130杯!! Youtu... -

【糸島市】新聞ばっぐ作り 盛況

あごらで31人参加 デザイン性に優れた新聞紙面を生かし、エコバッグ作りをするワークショップ(西日本新聞社主催)が6月25日、糸島市の健康福祉センターあごらで開かれた。ものづくりに関心のある31人が参加し、折ったり、のりを塗ったりしながら、紙面... -

【糸島市】糸島釣り情報(長福丸 7/2)

7月2日(水) 〜夜イカ〜 糸島市志摩の岐志漁港を17時出航!! この日…出だしから好調でした。今年1番の成果で、釣られた方で134杯!100杯の人もいました。平均で60杯〜134杯の釣り果でした。 Youtubeにも動画を掲載しています。ぜひご覧ください。→動画はこ...

2025.07.16