成育阻む壁を乗り越え

プロの生産者、直売所出荷者、家庭菜園者などが野菜を栽培して一定の手ごたえのある収穫を得るためには、必ずいくつかの乗り越えなければならない壁があります。私なりにナスをモデルにして、分析してみました。すべてが当てはまるわけではありませんが、参考にしてみてください。

まず最重要なのが天候。他の作物も同様ですが、比較的高温、日照を好むナスにとって、寒い時期に苗を植えてしまうと、初期生育がいじめられ、生育がなかなか回復しません。さらに、生育中に梅雨期など曇天長雨が続くと、これまた日照不足で生育が鈍化します。

逆に、梅雨明けの猛暑の日射はナスの生育にとって優位ですが、熱帯夜などの日夜の寒暖差がないと、ナスは疲れを回復する時間が無くなり、弱ってきます。天候は、その年で違いますので、生育を管理していく上では難しいところです。

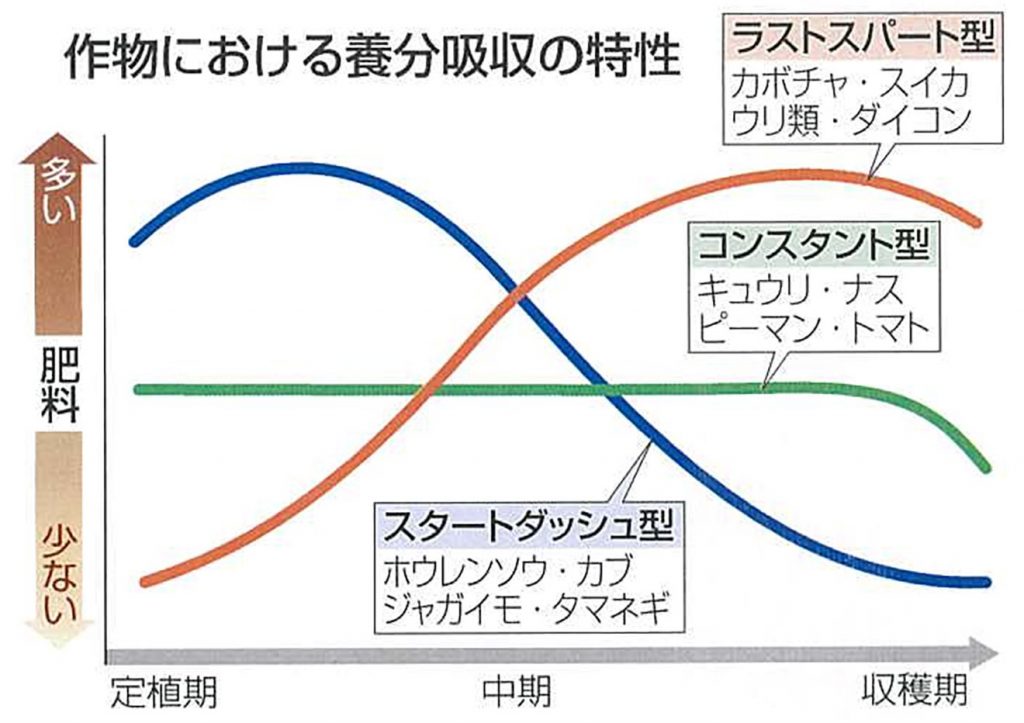

次に栄養。ナスは多肥を好む代表的作物です。例えば、荒っぽく言えば、ナスが1本100グラム平均として、1株から100本収穫できたとします。すると収量は10キロ。この量をあげるために吸収される肥料は、チッソ34グラム、リン酸は10グラム、カリ57グラム前後といわれています。

露地の場合、1坪当たり平均2株育てますので、肥料成分がチッソ、リン酸、カリがそれぞれ8パーセント含まれている有機配合肥料の場合はおおむね800グラム必要です。2株育てるのに、たくさんの栄養(肥料)を与えないと、収量も品質も向上しませんね。

三つめが「水」。ナスはインド東部の熱帯アジアが原産地です。原種となるものは川の周辺で根から水が吸いやすく、落ち葉が溜まって肥沃(ひよく)になった土壌でよく見られると報告されています。よって、乾燥が続くのであれば、たっぷりの水分を供給する必要があります。特に梅雨明けなど猛暑が続くのであれば、畝間に水を張るなど、相当な水補給が重要です。

最後に、病虫害と生育障害。トマトやピーマン、バレイショなどの他のナス科野菜でも見られる病虫害や生育障害が発生します。代表的な病害は、土壌病害の「半身萎凋(いちょう)病」、実がネズミ色のカビにおおわれる「灰色カビ病」など。害虫は葉を食い荒らす「テントウムシダマシ」や、実の表皮に寄生し汁を吸う体長1ミリ前後の「アザミウマ類」、実の内部に侵入し食害する「オオタバコガ」など。生育障害の代表的な症状としては、実の先端などが病気でもないのに腐敗する「カルシウム欠乏症」などがあります。

また、繁りこんだ枝葉の剪定(せんてい)をしたり、プロの生産者は、枝数を確保するため、支柱やひもで誘引したりと、生育を助けるための工夫をその都度行っています。

一例ではありますが、生育期間が長いナスなどは、いくつものハードルを乗り越えて、やっと収穫ができます。プロの生産者や直売所出荷者の方は、肥料の追肥や病虫害対策を的確に行って、皆様にお届けされていますが、週末の家庭菜園などではなかなか管理が難しいところです。

天候、栄養、水、病虫害、生育障害などしっかり観察して、おいしい野菜作りを目指してください。もし、わからないことがありましたら、新聞社を通じてお答えさせていただきます。たくさんの収穫ができるよう願っております。

(シンジェンタジャパン・アグロエコシステムテクニカルマネジャー 古藤俊二)

※糸島新聞紙面で、最新の連載記事を掲載しています。