地域医療を支える訪問看護

病気や高齢になっても、住み慣れた自宅で家族と暮らし続けたい-。

1991年に制度化された「訪問看護」は、介護保険制度や地域包括ケアの推進とともに、地域医療を支える重要な柱となってきた。重度の要介護状態になっても、その人らしい生活を最期まで送れるように、「住まい・医療・介護・予防・生活支援」が一体となったサービスの提供が求められている。12日は看護の日。自宅でケアを受けながら暮らす人々を支える訪問看護の現場を紹介する。

自宅で自分らしく暮らす日々支える

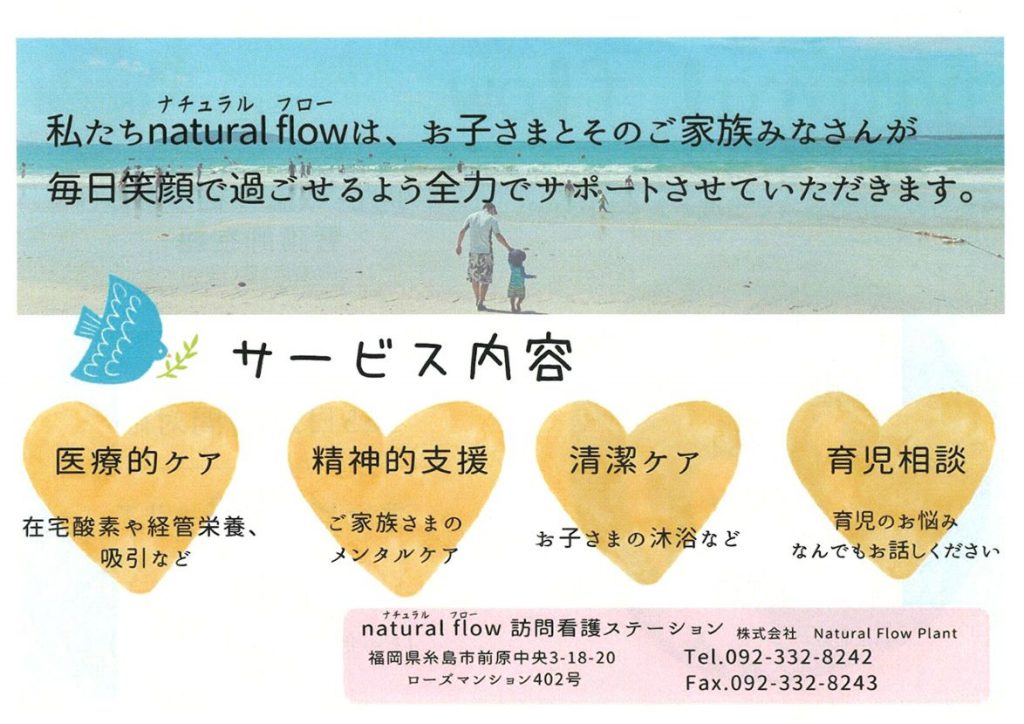

「やっぱり自宅だと安心して落ち着けますよね」と穏やかな笑顔で語るのは、23年に開所した「natural flow(ナチュラルフロー)訪問看護ステーション」(前原中央)の代表・白瀧美香さん。「家族と一緒に自宅で暮らし続けられるように、利用者とその家族を支えたい」と、看護師3人、理学療法士2人とともに、糸島市と福岡市西区を中心に訪問看護を行っている。訪問対象は、人工呼吸器や気道を確保するための気管カニューレ、カテーテルの管理をはじめ、難病やがん末期のケア、退院後のリハビリや認知症のケアまで多岐に渡る。

14年には、医師の包括的な指示のもと、一定の医療行為が看護師にも認められるようになり、「高度な医療を除けば、ほとんどのケアに対応できるようになった」。

体調管理や入浴介助、症状の観察、ストーマ(人工肛門・人工ぼうこう)や服薬管理などを、専門知識をもとに丁寧に実施。さらに、利用者の症状や生活動線に配慮したリハビリを、理学療法士が自宅の環境に合わせて行う。

1回の訪問は30分から1時間程度。体調の急変や緊急時には、365日24時間体制で対応する。

白瀧さんは22年、夫の実家がある糸島市に移住。病院勤務や看護学校での教職を経て、訪問看護ステーションを立ち上げた。「看取りの場面では夜間の対応や急な呼び出しもありますが、信頼できるスタッフと温かい利用者さんたちに恵まれています」とほほ笑む。移動中に見える海や山、田畑の風景に癒される日々。訪問先では、庭の草花を見せてもらうなど心温まる交流もある。

一方で「お天気だけが心配。悪天候で訪問できないと、『お薬はちゃんと飲めているかな』と気になって」。今後は、難病を抱える小児のケアや、産後の心の不調を抱える家庭への支援にも力を入れていく予定だ。

「利用者さんは一人ひとり、生活の背景も症状も異なる。自然なコミュニケーションの中から、その人に合ったケアを提供していきたい」。ステーション名に込めた思いを日々実践する。

(糸島新聞社ホームページに地域情報満載)