ーーー糸島市立図書館 開館20周年ーーー

市民の声から生まれ、市民とともに育った糸島市立図書館が旧前原市図書館時代を含めて、今年で開館20年の節目を迎える。読書の習慣を家族でつなぐ人、毎日夫婦で足を運ぶ人、二丈館と志摩館を開館前から支え続けるボランティアの姿-。市内3カ所にある「知の拠点」は、多くの人々の人生に寄り添い続けている。

今回の特集では、過去10年間の年間予約トップ3作品の紹介や、図書館を支え・楽しむ市民たちのインタビュー、若者の読書の幅を広げる「YA本研究会」の活動まで、図書館と人との歩みを振り返る。

(糸島新聞社ホームページに地域情報満載)

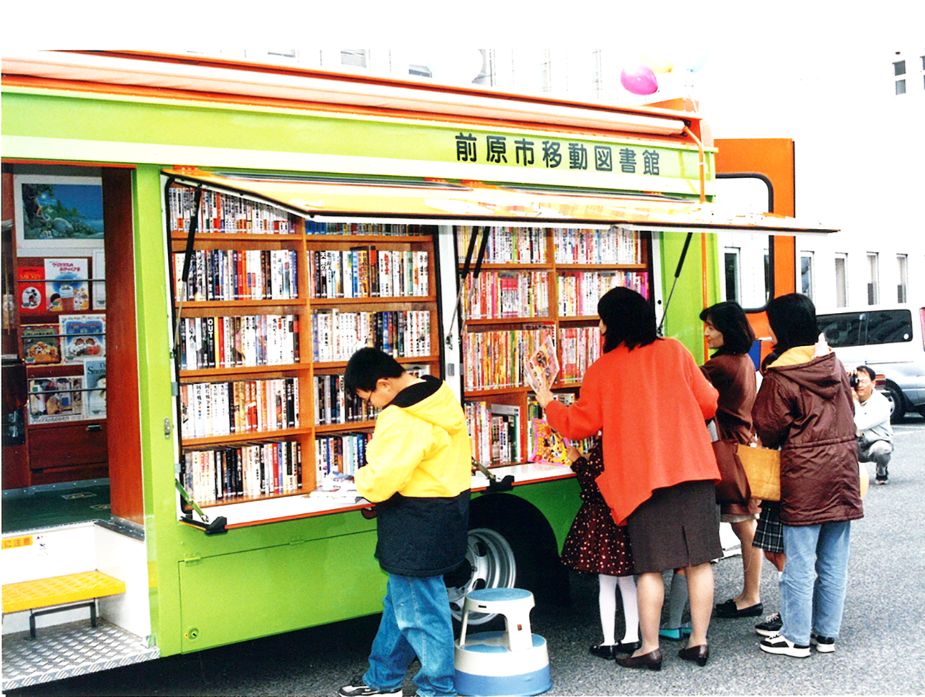

移動図書館ぱぴるす号から始まり…

市民の声から生まれた図書館

2005年に開館した市立図書館。はじまりは、当時の旧前原市で市民による図書館建設運動が起こったこと。その声を受けて1998(平成10)年、前原市移動図書館・愛称「ぱぴるす号」が誕生した。市内各地を巡回しながら、本の世界を住民に届けてきた。

そして7年後には、伊都文化会館内に前原市図書館(愛称・ぱぴるす館)が開館。その後、現在の場所に15年に移転、現在の本館に移ってから10年となる。その間、前原市、二丈町、志摩町の1市2町が合併して糸島市が誕生し、11年には旧二丈・志摩庁舎を活用して「市図書館二丈館」と「市図書館志摩館」がオープン。現在は本館とあわせた3館体制で、市民の読書活動を支えている。開館当初は延べ床面積736平方メートルだった図書館も、今では3館合わせて約3,360平方メートルと、約4.5倍に広がった。蔵書数も、ぱぴるす館開館時には約7万冊だったが、現在ではおよそ34万冊(3館合計)へと増加している。年間利用者数は約11万8,000人、市民の登録率は28.3パーセント、年間の貸し出し冊数は約56万9,000冊となっている(どちらも24年実績数値)。

これからも市立図書館は、全ての市民の「知りたい・読みたい・楽しみたい」を支える場所として歩みを続けていく。

スマホなどで読める電子書籍

「おっ、すぐ借りられた!」「わざわざ図書館に行かんでいいったい」。糸島市内の中学生男子(12)は、初めて電子書籍を利用してみた。普段は部活動で忙しい日々だが「タブレットやスマホで気軽に読めそう」と笑顔を見せる。男子生徒は「いつでもどこでも読みたい本が借りられるのはうれしい」と話した。

電子書籍は、「糸島市立図書館電子書籍サービス」にインターネットでアクセスすることで、所蔵されている本を読むことができるシステム。図書館利用カードのIDを入力してログインすれば、小説やビジネス書など多様なジャンルの電子書籍を利用できる。音声読み上げ機能や文字サイズの調整もできるので、読書が難しい人にも利用しやすいサービスになっている。

サービスは2021年から開始。22年から24年度にかけて、中学1年生を対象に電子書籍体験の取り組みを進めてきたが、本年度は対象を大きく広げ、市内すべての小中学生に電子書籍サービス利用IDを付与する。9月以降、各小中学校で準備が整い次第、電子書籍サービスの利用が始まる予定で、児童生徒一人ひとりが自宅や学校などさまざまな場所で閲覧ができるようになる。

電子書籍で利用できるコンテンツは、1万675冊(5月現在)。また、小説や科学絵本、図鑑など幅広いジャンルがそろう「児童書読み放題パック」には、204冊が収録。このパックは同時アクセスも可能で、クラス全員で同じ本を借りたり、誰かが紹介した本をすぐに読んだりすることができる。関係者は「電子書籍は手軽に借りられて、本に触れる機会が増える。朝の読書タイムなどいろいろな場面で活用されることが期待できる」と話す。

市立図書館の担当者は「子どもたちが本に親しむきっかけとなるよう、これからも電子書籍の利用を後押ししたい」と語った。

15年間 子どもに楽しさ伝え 〜みんなの志摩館〜

「自分たちの町に図書館がほしかったから。念願かなって本当にうれしくて」。そう声を合わせるのは糸島市志摩地区の市民ボランティア団体「みんなの志摩館」(扇清人代表)のメンバーたち。地域の子どもたちに本の楽しさを伝えるとともに、図書館を盛り上げたいと15年にわたって図書館と共に歩んできた。

「みんなの志摩館」の前身は、2010年に結成された「みんなの図書館つくろう会」(柳原敦子代表)。1市2町の合併で糸島市が誕生し、志摩地域と二丈地域に図書館を整備する計画が打ち出されると「市民の声を届けたい」と「としょかんのたね・二丈」(大松久美子代表)とともに立ち上がった。全国の図書館先進地を視察し、市担当者との意見交換を重ねた。翌年10月、志摩館・二丈館が産声を上げると、毎月の利用者懇談会に積極的に参加。同館の毎月の「おはなし会」では、図書館司書とともに絵本の読み聞かせなどを行い、来館する子どもたちをあたたかく迎えてきた。会の最後には、趣向をこらした折り紙のプレゼントを用意。特に七夕(7月)とクリスマス(12月)には館内装飾にも力を入れ、子どもたちの笑顔が館内にあふれる。

現在、ボランティアは7人。子育てを終えた世代が多く、本の補修講座やイベントのサポートなど、図書館から声がかかれば「楽しんで、無理なく」をモットーに、サポートに徹する。

子育て中の人は子どもを連れて、少し時間に余裕ができた人は無理のない範囲で。みんなの図書館を見守り、育てていく活動をともにする仲間募集中だ。問い合わせ=志摩館092(332)2119。

生涯学習支える知の拠点に

糸島市役所地域振興部生涯学習課 課長 松藤正彦さん

この20年の間にさまざまなメディアが発達・普及し、「読書離れ」「活字離れ」が言われて久しくなりました。しかし読書をすることは、すべての活動の基盤となる「教養・価値観・感性」などを、生涯を通じて身につけていく上で欠くことができないものです。

糸島市におきましては、2022年3月に「糸島市読書ふれあい推進基本計画」を策定。計画では「だれもが生涯を通して読書に親しみ学び続けることのできるまち」を基本理念に掲げ「本と出会う環境の充実」「子ども読書活動の充実」「市民とともに成長する図書館の充実」という3つの基本方針を打ち出し、それを実現するための具体的な取組を検討し、実行しております。

これからも糸島市立図書館は、市民の生涯学習を支える地域の知の拠点として、幼児から高齢者まで気軽に利用でき、役立つ施設となれるよう努めてまいります。

◆お知らせ◆

11月2日には、市立図書館創立20周年記念事業の一環として、市内在住の九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門・岡崎隆司准教授をお迎えし「小惑星探査機はやぶさ2の挑戦!」についてのご講演を企画しています。

はやぶさ2は、地球から約3億キロメートル離れた小惑星の地表物質の採取に成功し、地球や海、そして生命の起源に迫る貴重な研究成果を挙げています。その研究の最前線について、分かりやすく解説していただく予定です。ぜひ多くのご参加をお待ちしています。

毎日夫婦で利用が日課

志摩野北 知念さん夫婦

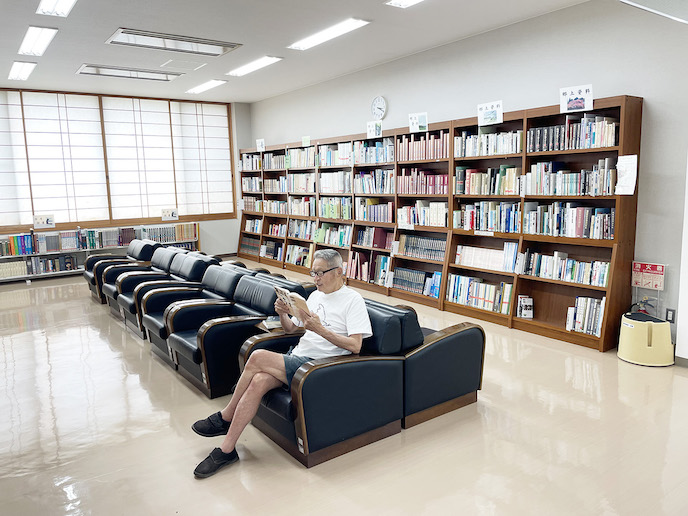

「図書館は、毎日の暮らしの一部」。そう語るのは、糸島市志摩野北に住む知念繁敏さん(66)と敏子さん(66)夫婦。自宅から志摩館までは車で約10分。ほぼ毎日、図書館を訪れるのが日課となっている。

繁敏さんは、日刊紙すべてに目を通す。政治や経済、社会科学の本もよく読むという。「本や新聞から、いろんな考え方やものの見方を学べるのが楽しい。自分一人では思いつかない発想にも出合える」と話す。

敏子さんのお気に入りは、図書館に設置された新聞用の書見台。新聞を置いて立って読むのが習慣だ。「健康にもいいんですよ」と笑顔を見せる。書評やエッセイ、地元の話題が載った本もよく手に取るという。

「志摩館は、ゆったりできるのも気に入っている」と口を揃(そろ)える。2人にとって図書館は、本に囲まれてくつろげる、静けさを味わう大切な場所だ。

絵本は暮らしの真ん中に

前原中央 城石さん一家

糸島市前原中央に住む城石賢蔵さん一家は、6歳を筆頭に、4歳、2歳の子どもたちを連れて、2週間に1回市内の図書館を訪れる。毎回子どもたちの絵本を中心に20冊借りて、2週間の貸出期間中、家で毎晩読み聞かせを楽しむのが日課だ。

絵本の読み聞かせは、家族の暮らしの一部。「寝る前に3、4冊は読むのが『絶対の習慣』。読まなかったら、泣いて怒るほど」と笑うのは、母・綾花さん。家族のイベントの折々に購入してきた絵本は250冊を超えるが、それでも図書館で新しい本と出合う楽しみは尽きない。

毎週土曜に開かれる「おはなし会」も、子どもたちのお気に入りの時間。手遊びや絵本の読み聞かせを楽しみ、おはなし会で出合った絵本を気に入って借りることもある。

長女の彩葉(いろは)さん(6)の夢は「絵本作家か本屋さん」になること。お気に入りは、よしたけしんすけさんの絵本。図書館の検索機を器用に操作して、読みたい本を自分で探す。

「テレビや今までの知識からでは得られないことを絵本から知ることができる。子どもに伝えたいことも、絵本を通すとより分かりやすく伝えられるのもいいところ。図書館は私たち家族の暮らしに欠かせない存在」と語る城石さん。図書館で子どもたちの世界は日々広がっていく。

自分だけの「推し本」紹介

本好き中高生の「YA本研究会」

本が大好きな中高生が集まる「YA(ヤングアダルト)本研究会」。糸島市図書館本館を拠点に年7回程度活動し、中高生向きのお薦め本を選んで紹介し、本の世界を楽しんでもらうきっかけづくりに取り組んでいる。

今年度のメンバーは、高校生4人と中学生5人、司書1人の10人。研究会の楽しみの一つが「ビブリオバトル」。メンバーそれぞれが自分の「推し本」を紹介し、最後に一番読みたくなった本に投票して「チャンプ本」を決めるものだ。

6月に行われた研究会では、推理小説やエッセイ、絵本など、さまざまなジャンルの本が紹介された。今年からメンバーに加わった北原璃乃さん(15)は、子どもの頃から大好きな絵本『ぴよちゃんとひまわり』を紹介。「『ライブ感を大事にして』と言われていたので、原稿は作らずに挑戦した。この本の好きなポイントをたくさん紹介できた」と笑顔を見せた。

若林優希奈さん(17)は、5年前から研究会で活動。図書館は「とても居心地のいい場所」と話し、「学校も学年も違う仲間と、本を通じて交流できるのがとても楽しい」と研究会の魅力を語る。

ビブリオバトルで紹介したり、季節ごとの特集で選んだりした本を、糸島市図書館本館2階「YA本展示コーナー」で紹介。「YA本おすすめリスト」の冊子も年に1回発行する。司書の川内崇子さんは「現役の中高生が『読んでもらいたい』と思って選んだ手作りのリストを、多くの人たちが手に取ってくれるとうれしい」と語った。

YA本研究会はこれからも読書を楽しむ仲間を広げ、本の魅力を発信し続けていく。

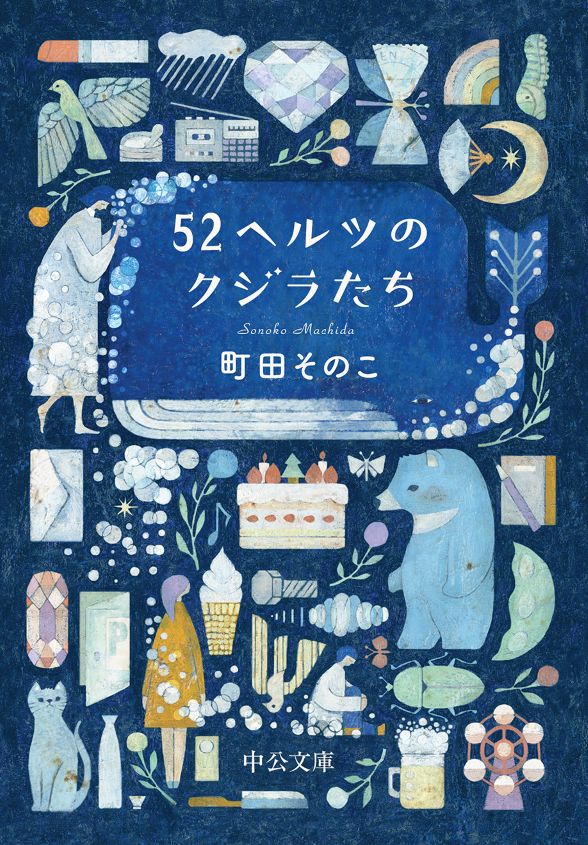

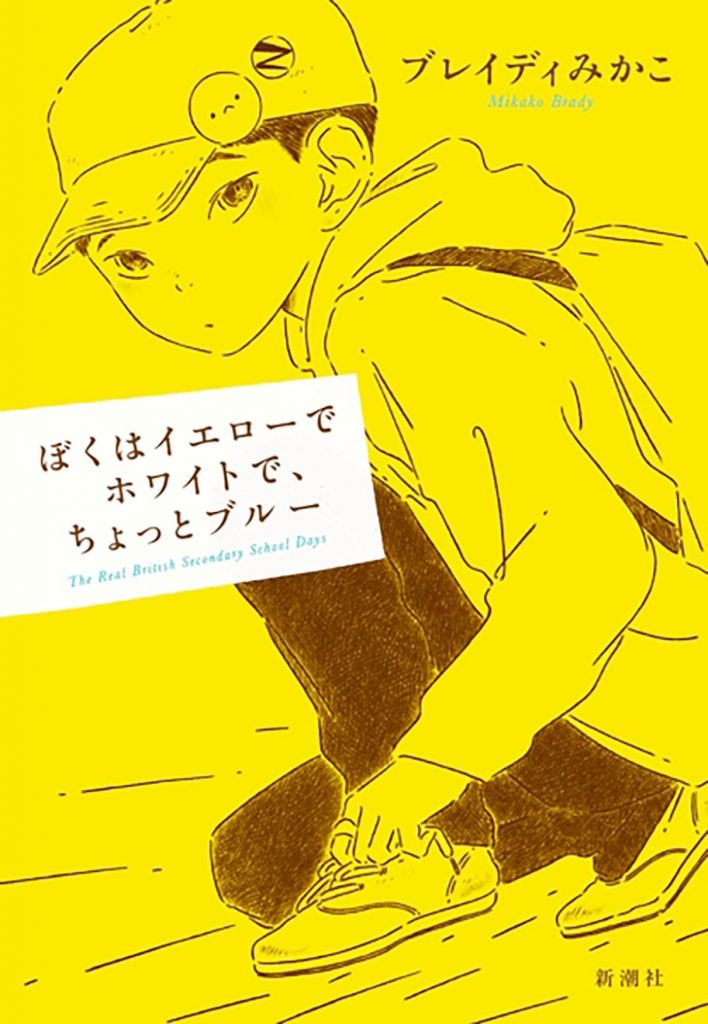

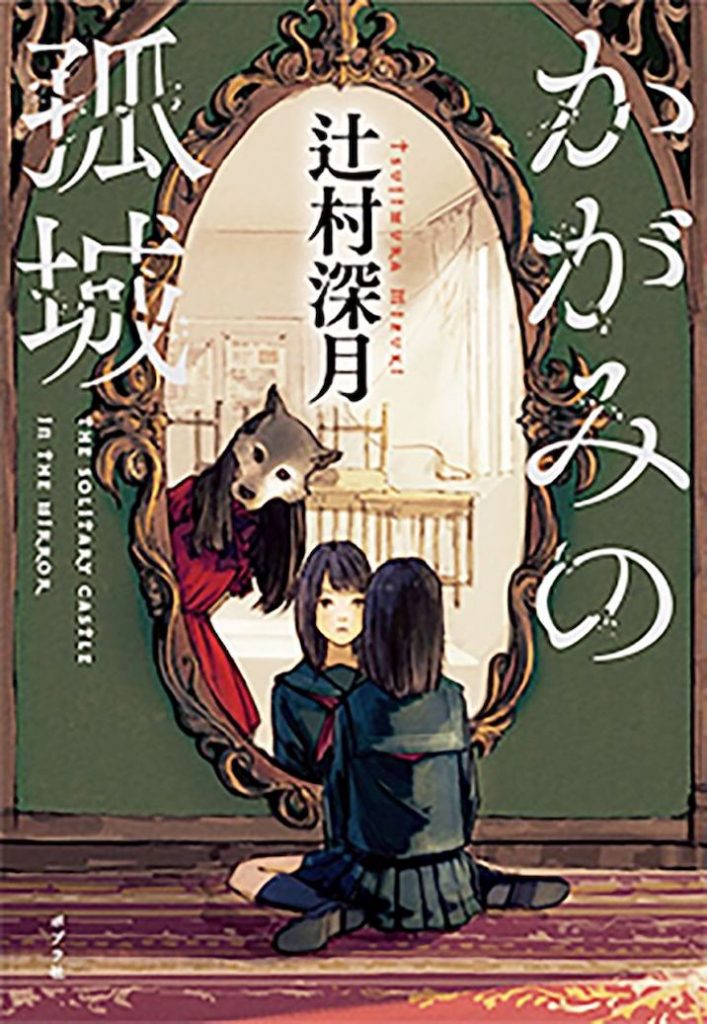

糸島市立図書館でこの10年間に予約が多かった本をランキングで紹介する。今あらためて読みたい一冊が見つかるかもしれない。

主な人気作家の本