生誕130年 丹念に迫る

—福岡市総合図書館で常設展示—

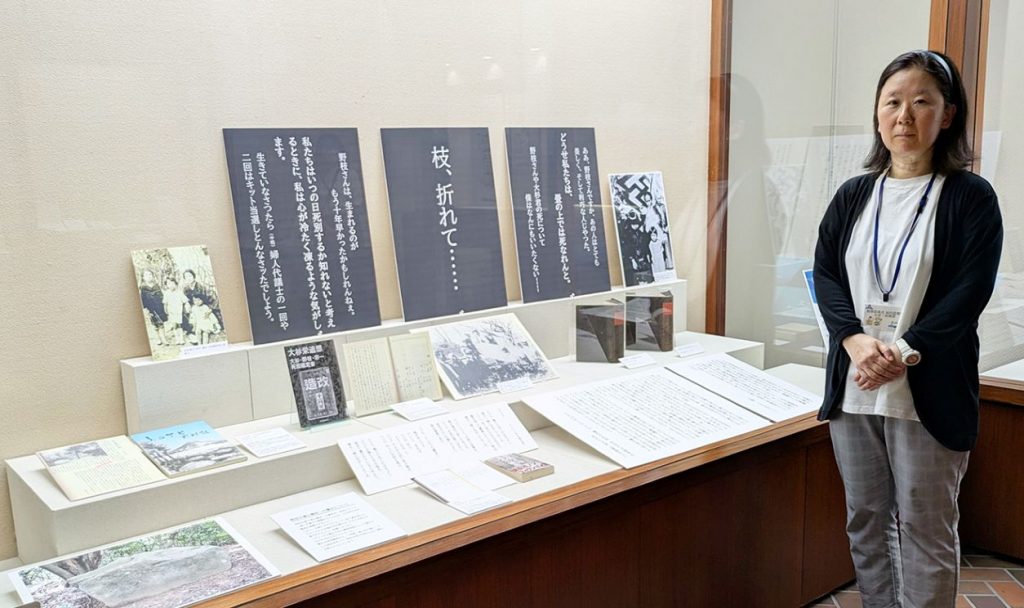

女性解放運動家で糸島郡今宿村(現福岡市西区今宿)出身の伊藤野枝(1895-1923)の子どもたちの生涯や文学活動について紹介する常設展示「海の歌う日-伊藤野枝の子どもたち」が福岡市早良区の福岡市総合図書館1階ギャラリーで行われている。野枝の生誕130年の節目に合わせての企画。自由を求めて闘い続けた野枝の子として、野枝の死後、子どもたちはどのような人生を送ったのか、丹念に追った内容となっている。10月26日まで。

右は展示を担当した神谷優子さん

野枝は、元英語教師で翻訳家の辻潤、無政府主義者の大杉栄の2人の夫との間に7人の子どもを授かった。だが、関東大震災の混乱の最中、野枝は大杉と、6歳だった大杉の甥と共に、憲兵に拘引されて虐殺され、大杉との間に生まれた5人の子どもたちは両親を失った。当時、長女の魔子(眞子)でさえ、5歳と幼子ばかりだった。

展示では、辻と大杉が、子どもたちの生まれた時、どのような思いを抱いたのか、それぞれの著述から紹介。大杉と野枝が、世間から「悪魔!悪魔!」とののしられていたことから、長女に魔子という名を付けるなど、子どもたちの命名から、2人の置かれた状況や思想について知ることができる。

両親の面影を残す眞子が無政府主義者たちのシンボルとなり、世間の注目を集める存在となったことや、四女、ルイズ(ルイ)が記録作家、松下竜一による「ルイズ-父に貰(もら)いし名は」の刊行で話題になったことも取り上げる。三女のエマ(恵美子)は山口県下関市で、歌人として活躍し、「昭和万葉集」に3首の歌が収録されていることなどに触れ、丁寧な取材に基づいた内容となっている。

また、野枝を精神的にも経済的にも支えた野枝の叔父、代準介についても取り上げている。9月3日からは、糸島新聞が1964年から翌年にかけ、代の生きざまを連載した「或(あ)る男の一生 元岡村生まれの快男児、代準介」の11回分の展示も行われる。

担当した同図書館文学・映像課の神谷優子さんは「2年前に、伊藤野枝の文筆活動や故郷の今宿との関りを紹介する展示を行いましたが、子どもたちがどんな生き方をしたのか知りたいとの声が数多く寄せられた。伊藤野枝の人物像について、より理解を深める機会になると思います」と話していた。

◇

常設展示の関連イベントとして9月21日午後2時、同図書館で、「伊藤野枝と代準介」の著者、矢野寛治さんによる講演会「真実一路に生きた伊藤野枝と、その子どもたち。」が開かれる。定員70人で事前申し込みが必要(定員を超えた場合は抽選)。申し込みは9月9日までに、往復はがきか、市ホームページから受け付けを。

(糸島新聞社ホームページに地域情報満載)